Теперь эти старые обветшалые помещения вполне можно сравнить с каморками на чердаках из позапрошлого века, но когда-то, в конце 70-х, мастерская в «Шанхае» была для куйбышевского художника достижением, одной из главных вершин карьеры. Тут и сегодня работают самые заслуженные мастера. Иногда в темноте. Потому что в дела изобразительные очень часто вклиниваются совершенно безобразные склоки и конфликты, подрывающие силы творцов. Но это так, мысли по пути на верхний этаж. Здесь меня ждет Николай Ельцов. Самарский патриарх, работающий в темноте.

Николай Ельцов много лет назад окончил местное художественное училище, а потом еще и профильный факультет в пединституте Башкирии. Он — признанный самарский мастер пейзажа. Он навсегда связан с Волгой и видами луки: на его работах уже полвека — осокори, Жигули, разноцветная наша осень.

Казалось бы, Ельцов пишет те же пейзажи, что были написаны до него уже тысячу раз, и даже нет смысла перечислять выдающихся мастеров, уже сделавших это — Репин, Филиппов, Пурыгин… Однако в их ряду Ельцов занимает достойное место хотя бы потому, что его волжские пейзажи не перепутаешь ни с какими другими. Он создал свой мир — мистический и глубокий.

С Николаем можно бесконечно говорить об искусстве и его символах. Он уходит в философские рассуждения, вспоминая всю мудрость человеческую, начиная с Египта и нумерологии и заканчивая последними данными науки и теорией струн. Его рассуждения кажутся путаными и полными софизма, но нужно понимать, что мы говорим с художником, чья мудрость не в словах, а в картинах. И надо сказать, что Ельцов подводит теоретическую базу под очень интересные живописные изыскания. Его работы проясняют даже самые сложные построения.

Лет пятнадцать назад у Ельцова была другая мастерская — напротив театра драмы. И туда к нему частенько приходили друзья. Среди них — Саша Амелин, артист и душа компании. Потом мастерская внезапно сгорела.

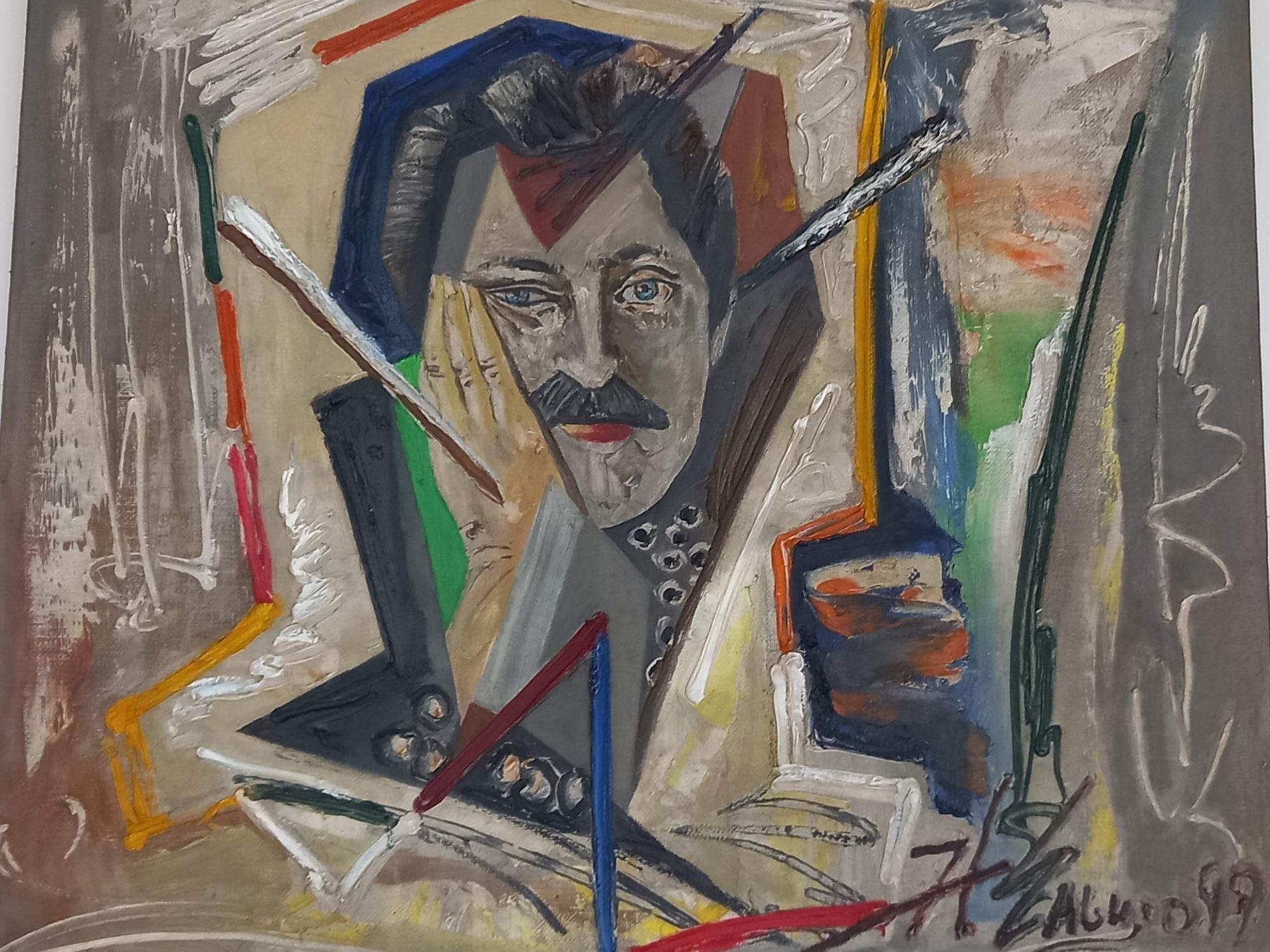

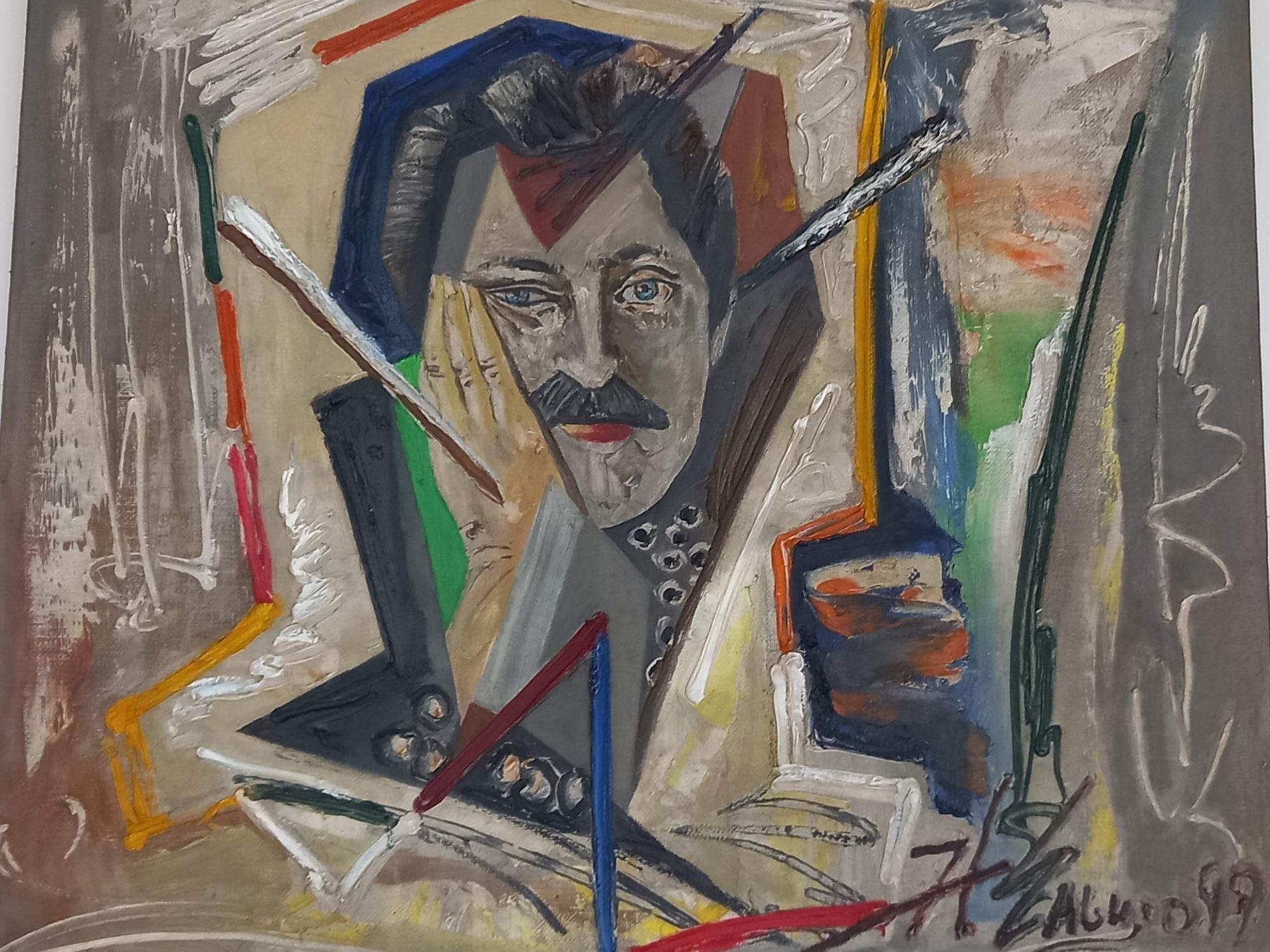

Николай даже не захотел забирать картины, частично уцелевшие в пожаре. Так практически исчезла большая часть его художественных опытов. Осталось всего несколько работ, в которых Ельцов разбирает и художественно анализирует русский авангард и приемы его мастеров — Малевича, Филонова. Забавно, но уже сейчас этот период в его творчестве можно считать утраченным: хотя аналитические изыскания Ельцова были очень яркими, он все-таки вернулся к пейзажу.

Волга, Жигули, Ширяево, Бахилова поляна — места, в которые Ельцов готов ехать (и ездит!) даже зимой, чтобы снова и снова — не в сотый, а уже в тысячный раз писать эти пейзажи.

Просто у него есть свое видение. И шутка про то, что «я художник — я так вижу» в случае с Ельцовым приобретает вполне конкретные воплощения. И это цвет. Николай пишет наши традиционные пейзажи в таких оттенках и сочетаниях, в которых, несмотря на богатую традицию, не писал никто. Он разрабатывает собственные палитры и работает, сочетая цвета так, как это не делали другие художники — ни наши, ни какие-либо другие. Вот в чем его уникальность. Завораживающее свойство ельцовских пейзажей именно в ней и состоит: они иногда написаны совершенно невозможными цветами — ну не может быть синей кора у дерева! — но при этом выглядят более настоящими, или даже нет — более истинными, чем в цветах, предназначенных природой.

Как Ельцов создает свои палитры? Это его опыт и умение, его секрет и чудо. Составляющие очень просты: он все время пишет и все время смотрит, как писали и пишут другие художники. Нигде, даже в книжных магазинах, вы не найдете таких завалов альбомов по искусству, как в мастерской у Ельцова. Здесь все — от древностей Шумера и Вавилона до абстракционизма, поп-арта и гиперреалистов. Николай всегда смотрит, изучает, разбирает, по многу раз возвращаясь к одним и тем же художникам и работам. Это не всеядность, а понимание универсальных законов живописи, законов цвета. Последний раз он рассказывал о Врубеле и его манере рисования — именно рисования, а не письма.

Ельцовские работы сильны именно цветом. Именно цвет создает объем, таинственный оттенок. Жигулевские пейзажи у Николая всегда мистические, как будто это немного другие Жигули. Живописные горы.

Сейчас у Ельцова посреди мастерской его новый opus magnum — работа, названная «Колодец жизни». Николай работает над ней уже не один год. Здесь тоже можно увидеть тщательно прописанный пейзаж, но это все-таки большая многофигурная композиция — сложная, переполненная философскими смыслами, но при этом готовая вызвать смех у случайного свидетеля.

Работа называется «Колодец жизни», и в полном соответствии с пафосным названием тут есть элемент дикости — вполне в стиле Лапенко и его героя, художника Гвидона Вишневского: посреди картины над колодцем висит в воздухе ведро. И можно бы посмеяться над тем, как точно попадает известный юморист в изображаемые типажи, но Ельцов — действительно очень хороший художник. И я очень надеюсь увидеть его «Колодец» дописанным и выставленным. Есть ли на это шанс? Не знаю. Сейчас в мастерской у Ельцова просто нет света. Свою картину он делает только в течение светового дня и радуется, что день прирастает.

Страничка истории

Граф Лев Николаевич Толстой для своих современников был совестью эпохи. Не были безразличны к жизни, литературному творчеству и общественной деятельности Толстого и самарцы. Городские газеты публиковали перепечатки статей о нем из российских изданий.

Писали свои заметки о писателе и местные журналисты. «Самарская газета» систематически размещала материалы о нем, почти одновременно со столичными изданиями публиковала текст романа «Воскресение» и дала подборку суждений зарубежных критиков. А в сентябре 1900 года в ней было напечатано стихотворение местной поэтессы Елены Буланиной, посвященное этому произведению.

Такое внимание часто вызывало недовольство властей. Самарский губернатор в марте 1902 года жаловался в Главное управление по делам печати на редакцию «Самарской газеты» — дескать, имя графа Толстого мелькает на ее страницах почти ежедневно.

Проекты

Комментарии

0 комментариев