Я познакомился с Давидом Рудманом на летних Олимпийских играх в американской Атланте-96. В «Русском доме», где чествовали олимпийцев, кормили кашей и борщом с кулебяками, черной икрой и блинами. Давид Рудман появился среди гостей со своими друзьями — «Русским Медведем», первым чемпионом мира по смешанным единоборствам Олегом Тактаровым и Ренатом Лайшевым, ставшим его преемником в центре «Самбо-70».

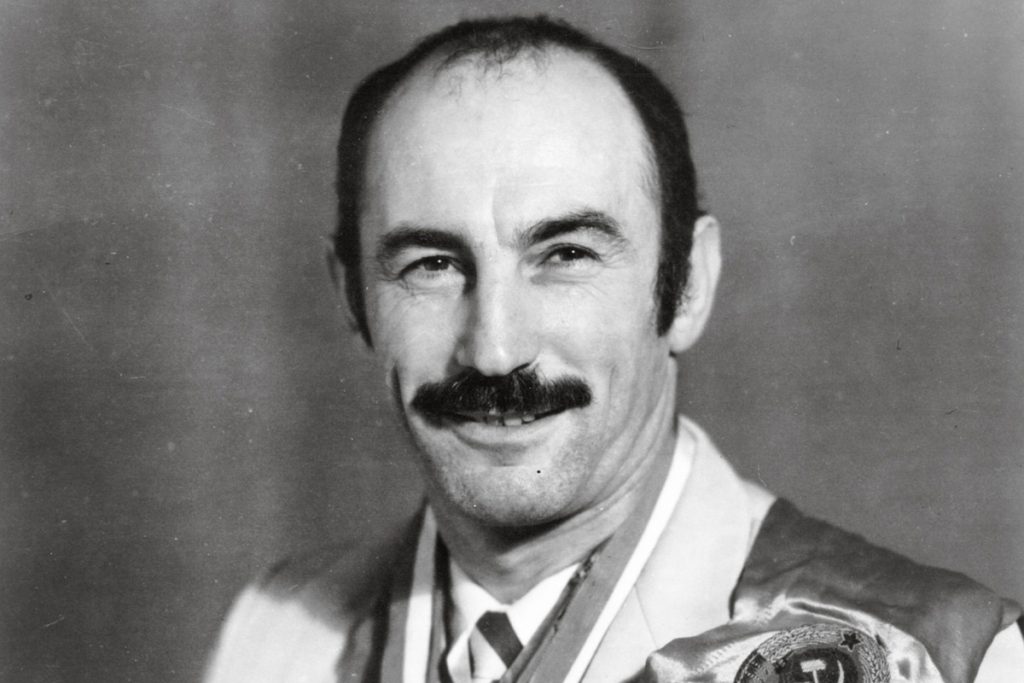

— Вот не ожидал встретить в Атланте земляка-волжанина, — одарил своей доброй улыбкой Рудман сквозь пшеничные усы. — Расскажи, как там Волга моя течет…

Мы провели прекрасный вечер. Вспоминали общих знакомых в Самаре. Давид рассказывал о своей жизни и плодотворной работе в Америке. Было чрезвычайно интересно. Я искренне радовался журналистской удаче. Познакомиться с легендой самарского спорта и где — за океаном — это было здорово.

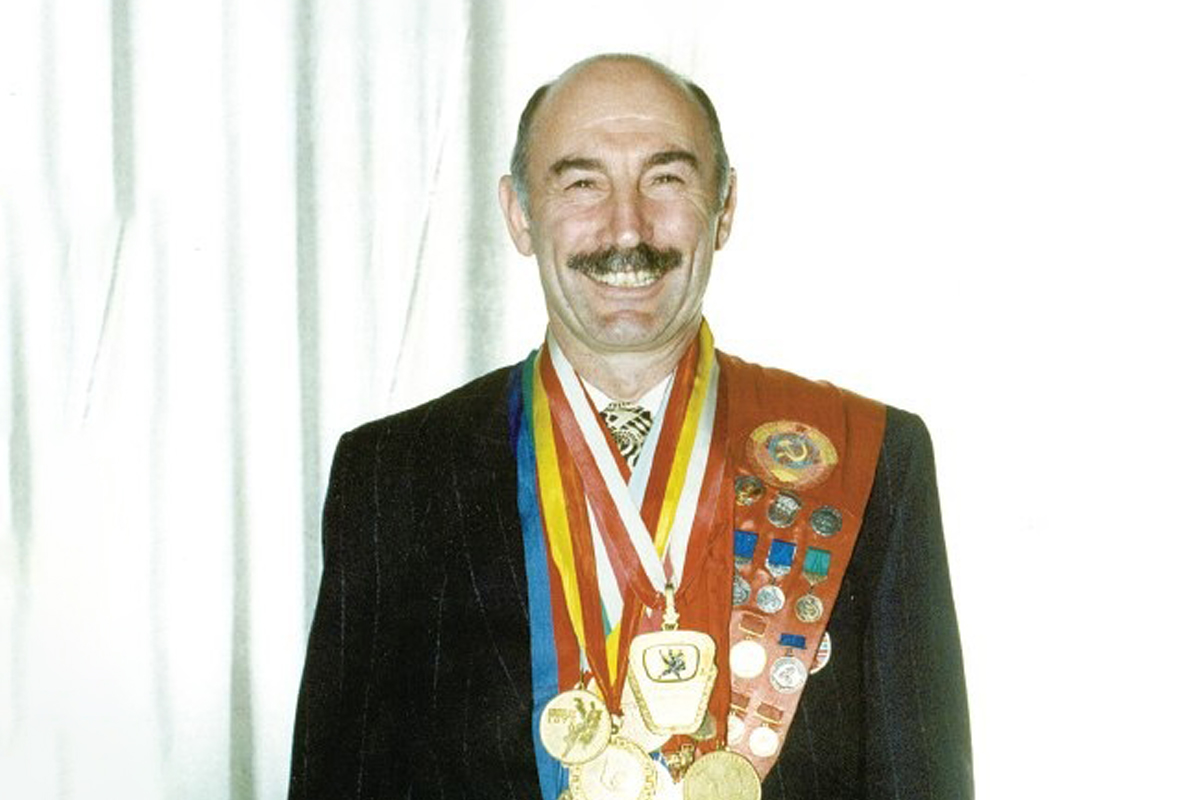

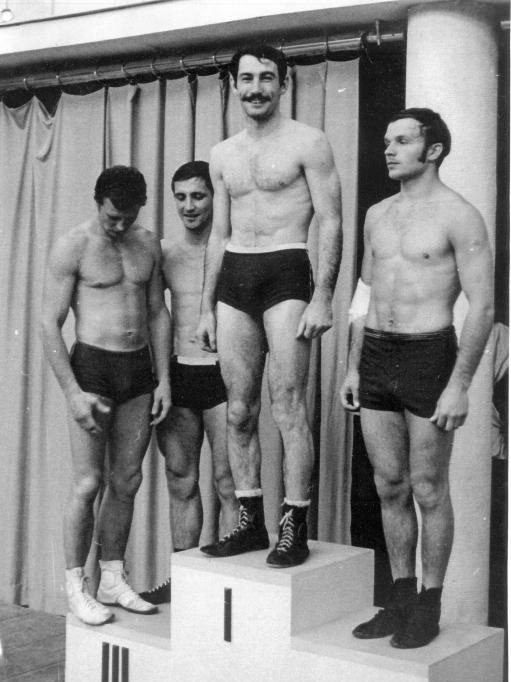

Через пару лет Рудман приехал в Самару навестить родню и провести вечер борьбы во Дворце спорта. Его чествовали как национального героя. Еще бы! В 1973 году в Тегеране он стал первым чемпионом мира по самбо.

В последний раз Рудман побывал в Самаре в 2006-м. Поздравил меня со случившимся накануне юбилеем и вручил в качестве подарка 100 долларов. Жаль, я не сохранил его автограф на зеленой купюре. Киоскерша «Роспечати» на углу проспекта Ленина и улицы Челюскинцев, у которой мы позаимствовали фломастер, еще долго вспоминала эту встречу. Она — болельщица со стажем — знала Рудмана в лицо и едва не лишилась дара речи, увидев его.

Долго поговорить не получилось — Давид спешил вечерним поездом вернуться в Москву. Забежал на минутку в родной динамовский зал, встретился с тренером Николаем Петровым, коллегами и помчался на кладбище.

Его отец, Лев Давыдович Рудман, был известным в Куйбышеве инженером-строителем. Мать, Фаина Марковна Роголь, заслуженный стоматолог. К спорту не имели никакого отношения. В борьбу Давид пришел сам. Да так и остался. Параллельно учился в музыкальной школе, чтобы оправдать ожидания родителей. После тренировок он играл им дома своего любимого Шопена.

— Как и большинству мальчишек, мне хотелось быть сильным, — вспоминал Давид. — По физкультуре у меня стояла тройка. Я хуже всех в классе катался на лыжах, отжимался. В сентябре 1958 года решил записаться в секцию самбо. Мне нужно было научиться постоять за себя. На первой тренировке нас было 43 человека. Я — самый маленький. На вторую привел товарища, чтобы не быть последним. Тренер на меня посмотрел: «Зачем ты его привел?» — «Так ведь мне надо с кем-то тренироваться». — «Ладно, пусть остается, — махнул он рукой. — Только больше никого не приводи». За восемь лет занятий в Самаре я не пропустил ни одной тренировки. Считаю, что, если человек по-хорошему упрям, он своего добьется. В дальнейшем я уже доказывал себе самому, что сильнее меня нет, став обладателем всех мыслимых в спорте титулов.

— Совпало очень много факторов. Меня давно приглашали в Москву, предлагали квартиру. Вдобавок там проще было продолжить образование в аспирантуре. Еще хотелось создать что-то свое. К примеру, школу чемпионов. И в этом направлении я получил поддержку. Организовал в отдаленном микрорайоне Теплый Стан борцовскую школу «Самбо-70». Создал ее на базе специализированной средней школы №8 Москвы. Это был первый в СССР пример по организации специализированной спортивной школы на основе общеобразовательного учреждения.

В родном Куйбышеве к моей инициативе отнеслись с прохладцей. А когда центр «Самбо-70» получил всемирную известность и признание, я решил сменить обстановку и переехал в Америку. С борьбой не завязал. Стал пропагандировать самбо, поставил перед собой цель создать федерацию, которая была бы признана Олимпийским комитетом США. И добился этого.

— Занимаюсь бизнесом, создал в Нью-Йорке свой клуб самбо. Однажды попытался описать технику этого вида борьбы и насчитал тысячу приемов. Это только в положении лежа, и то не все. Тем не менее вошел в Книгу рекордов Гиннесса — до меня никто не описал столько приемов ни в одном боевом искусстве.

— После чемпионата мира в Тегеране-73. К тому времени у меня уже накопилось немало опыта. Хотелось поделиться им с учениками и углубиться в общественную работу. Написал несколько методических книг. И все же главным своим достижением считаю создание школы «Самбо-70». Ну выиграл я титулы, заработал звания — заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР. А дальше что? Когда же создал школу, почувствовал — и чувствую до сих пор, что не зря прожил жизнь. Дал возможность людям тоже стать чемпионами.

Недавно в Кремлевском Дворце съездов отметили юбилей — 50-летие «Самбо-70». Хотели в прошлом году, но из-за карантина перенесли на год. Как и токийскую Олимпиаду. Много и тепло вспоминали первооткрывателя — Давида Рудмана. Клуб «Самбо-70» сегодня — это настоящая фабрика чемпионов. Не только на борцовском ковре, но и в других видах спорта. Рудман в свое время даже не мечтал о столь многофункциональной школе. Конечно же, хотел приехать в Москву и лично поздравить своих учеников с юбилеем, но, увы, вмешалась пандемия.

— В Советском Союзе много чего было хорошего, — считает Давид Рудман. — Нет, я не испытываю ностальгии, но все-таки. Образование было на достаточно высоком уровне, это факт. Как показала история, школа «Самбо-70» после моего отъезда в США не развалилась. Она на слуху, там занимается свыше 5 тысяч человек, громадный арсенал тренерских кадров, растут чемпионы. И я очень рад этому. Значит, все было не зря… А Самара — моя родина и любовь. Я искренне желаю ей процветания.

Заслуженный мастер спорта (1970 — дзюдо, до 70 кг; 1973 — самбо). Заслуженный тренер СССР по борьбе самбо и дзюдо (1984).

Родился 13 апреля 1943 года в Куйбышеве.

В 1958 году начал заниматься самбо в Куйбышевском строительном техникуме под руководством Николая Подгорнова.

В 1959 году был переведен в секцию самбо Куйбышевского областного совета «Динамо» (тренеры Геронтий Чкоидзе, Николай Макаров).

В 1960 году окончил среднюю школу №81 и поступил в Куйбышевский инженерно-строительный институт.

В 1962 году получил звание мастера спорта СССР.

В 1965 году окончил Куйбышевский инженерно-строительный институт с отличием и получил диплом инженера-строителя.

В 1966 году получил звание мастера спорта международного класса, уехал из Куйбышева в Москву и поступил в аспирантуру по специальности «Теоретическая механика и сопромат».

Бронзовый призер чемпионата мира по дзюдо (1969).

Чемпион Европы по дзюдо (1969 — лично; 1970 — команда).

Чемпион СССР по самбо (1965-1969, 1973 — до 70 кг).

Чемпион мира по самбо (1973 — до 68 кг).

С 1994 года живет и работает в США.

С 2004 года — президент Американской любительской федерации самбо (AASF).

С 2005 года — президент Международной любительской федерации самбо (FIAS).

Женат, имеет четырех детей и четырех внуков.

Кандидат педагогических наук. Автор более трех десятков книг по технике и истории самбо.

Академик Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка РФ. Мастер боевых искусств России.

Страничка истории

«Самарская Газета» была основана антрепренером самарского театра Иваном Новиковым. Все доходы, приносимые ею, поначалу использовались исключительно на театральные дела. В 1894 году Новиков продал «Самарскую газету» местному купцу Костерину. Новый издатель привлек к сотрудничеству в ней ряд прогрессивных журналистов.

С февраля по декабрь 1894 года в газете работал писатель Евгений Чириков. Здесь он печатал свои небольшие рассказы, фельетоны и «Очерки русской жизни» за подписью Е. Валин.

В «Самарской газете» начиналась литературная карьера Максима Горького. Он приехал в Самару в 1895 году по совету Владимира Короленко никому не известным писателем. Сначала вел отдел «Очерки и наброски», а затем и отдел фельетона «Между прочим». С марта по октябрь 1895 года был редактором. На страницах «Самарской газеты» опубликовано свыше 500 различных его публицистических произведений и свыше 40 рассказов.

С 1896 до начала 1900-х годов в газете работал Скиталец (настоящее имя — Степан Гаврилович Петров). Он продолжал эстафету, принятую от Горького — вел отдел фельетона «Самарские строфы», печатал свои стихи.

На страницах газеты в разные годы печатались Николай Гарин-Михайловский, Алексей Бостром, критик Василий Чешихин-Ветринский. Сюда присылали свои произведения Владимир Короленко, Александр Куприн, Дмитрий Мамин-Сибиряк. С 1894 года в «Самарской газете» начинает работать Николай Ашешков, известный своими народническими взглядами. На страницах издания появляются серьезные экономические статьи. К этому времени относится начало творческого пути Александра Смирнова. Он пишет литературно-критические материалы, театральные рецензии, выступает и как поэт, работает над очерками по истории Самарского края.

Спорт

Город

Город

Комментарии

0 комментариев