31.05.2024

657

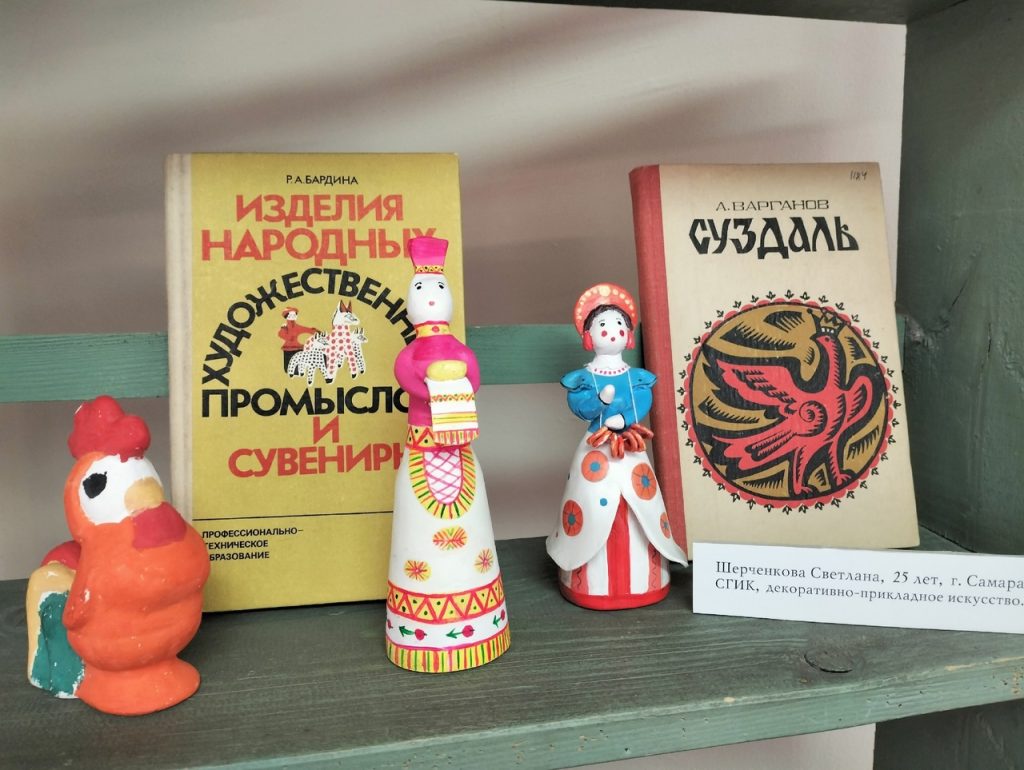

Недавно в библиотеке № 12 Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы открылась выставка-экспозиция «История создания и внутреннее убранство русской избы». Для посетителей были проведены первые экскурсии.

Все в одной горнице

— Современные дети не знают, как жили их предки, когда не было компьютеров, телефонов и прочих вещей, которыми люди пользуются сейчас. Чтобы приобщить ребят к истокам русской культуры, мы знакомим их с убранством крестьянской избы, предметами быта, — комментирует заведующая филиалом библиотеки № 12 Анна Валеева.

В экспозиции собраны образцы домашней утвари, лозоплетения, кружевоплетения, гончарных изделий, ткачества и вышивки. Все представленные предметы имеют богатую историю.

Пришедшие на первую экскурсию ребята с интересом рассматривали орудия труда, применяемые для различных хозяйственных целей: рубель, ухват, деревянную и чугунную посуду. Дети узнали, что обычно в избе была всего одна комната и называлась она горницей, в ней размещалась вся большая семья — папа, мама, бабушка, дедушка, дети и внуки. И у каждого был свой уголок. В русской избе существовали мужская и женская половины. Так называемый бабий угол, он же кут, располагался напротив красного угла. Здесь женщины занимались домашними делами: готовили пищу, пряли, ткали, шили. От остального пространства избы кут отгораживали занавеской.

Мужской угол назывался коник, он находился около входной двери. В нем хранились предметы быта — коромысло, бочонок, ножницы, сито, самовар, серп… Здесь же стоял большой сундук, в котором держали самое ценное имущество.

Украшено знаками солнца

Значительное место в избе занимал ткацкий станок — он назывался кросно. Его отдельные детали нередко украшались круглыми розетками — знаками солнца, а также скульптурными изображениями коней.

По полу в избе тянулись радужные домотканые дорожки. Своей формой они и впрямь напоминали дорогу. Те, что попроще, стелили на полу. Более яркими и нарядными накрывали лавки, скамейки, сундуки.

Во многих сказках мы слышим о прялках и веретенах. Эти предметы использовали для того, чтобы из шерсти животных — чаще всего это были овцы — изготовить нити.

— Прялка сопровождала девушку от рождения до замужества. Через этот предмет передавали новорожденную крестной матери, его клали в колыбель девочки. Личную, подписанную прялку не давали взаймы — считалось, что тогда может случиться беда: будет пожар или погибнут пчелы. Парень, написавший на прялке девушки свое имя, обязан был взять ее замуж. Обычно жених дарил невесте новую, сделанную и украшенную своими руками прялку, — рассказывает Анна Валеева.

Прядением занимались весь осенне-зимний период, делая перерыв лишь на рождественские праздники. В последний день Масленицы женщины, отмечая окончание прядения, катались с ледяной горы на донцах прялок. При этом считалось, что чем дальше они проедут, тем длиннее уродится лен. Плохой приметой было упасть с прялки во время катания.

Что такое утварь

Рассказали ребятам и об утюгах, которые использовались в хозяйстве, когда не было электричества. Их нагревали на печи, внутрь клали раскаленный уголь. Горячий и тяжелый утюг отлично разглаживал ткани.

Игрушки для своих детей родители делали сами. Это были, например, свистульки в форме птиц — их изготавливали из красной глины, смешанной с речным песком. Сначала лепили отдельные детали, затем скрепляли их и помещали в печь для обжига, а после белили и раскрашивали.

Крестьянский дом трудно было представить без многочисленной утвари, ее накапливали десятилетиями, если не столетиями. Кочерга, ухват, сковородник, хлебная лопата, помело — эти предметы, связанные с очагом и печью, называли печной утварью.

В русской деревне употреблялась утварь глиняная, деревянная, а также изготовленная из бересты, плетенная из прутьев, соломы, корней. Стеклянная и фарфоровая была распространена меньше. Металлическая традиционного типа была главным образом из меди, олова или серебра. Ее наличие в доме было свидетельством зажиточности семьи, ее бережливости и уважения к традициям.

Некоторые предметы, необходимые в хозяйстве, мужчины делали для своей семьи сами. Большая же часть утвари, изготовление которой требовало специальных умений, приобреталась на ярмарках. Такие вещи продавали только в самые критические моменты жизни, если очень нужны были деньги. В русской деревне утварью назывались также украшения, убранство, наряды, драгоценности.

— Первые экскурсии прошли интересно и познавательно, — констатирует Анна Валеева. — Дети отгадывали загадки и пословицы, задавали вопросы, рассматривали предметы быта. Русская старина вся пронизана добром, а это очень важно в наши дни. Мы тоже желаем всем добра и надеемся, что все, о чем узнали наши посетители, останется в их памяти надолго.

Фотографии автора

Новости

Новости

Новости

Комментарии

0 комментариев